シュトレンレッスンから

2025.12.29 │ ブログ

そう言えば忘れないうちに、

今月のシュトレンレッスンのことを

書いておこうと思います。

毎年行っているシュトレンレッスンですが

いつの間にかオンラインレッスンが

なんだかいい感じになっているなあ〜と思ったこと。

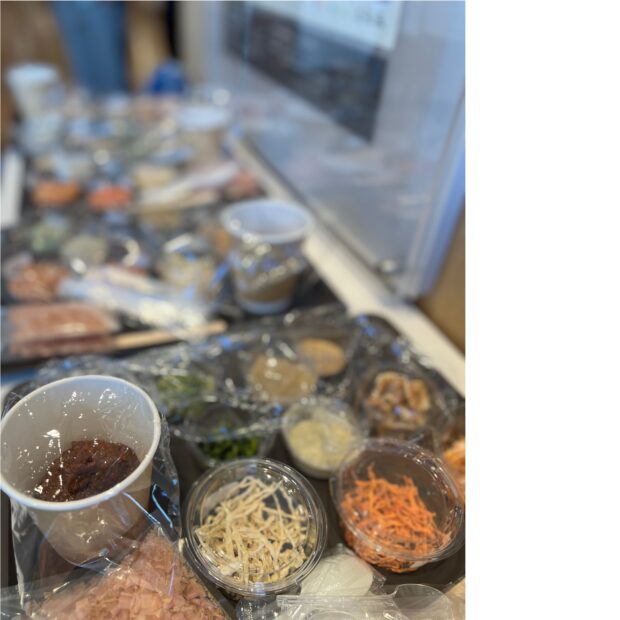

私のシュトレンは、

白神こだま酵母を使い、

しかも中種法という方法で焼くので、

発酵の待ち時間がやたらと長いレッスンなのですが

(仕上がりまで5時間近くかかるので、

対面レッスンは差し替えなしでは正直むずかしい…)

オンラインなので

「いったん退出して、また戻る」

という休憩時間が何度か取れるんですね。

これが思いのほか自由で、とてもよくて。

バター切らしてました〜と買いに行かれた生徒さんもいれば、

お洗濯を干したり、お昼ごはんを食べたり、と様々。

もちろん、退出しているので、誰にみられることもありません。

初めての方には 「焼き途中を20分後に一度見せてくださいね」 他の方には 「35分後で大丈夫ですよ」 というように、 それぞれのオーブンや状況に合わせて 時間をずらしてアドバイスすることもできたり、

のんびりおしゃべりしながら生地をこねたり、

生活の中で、出たり入ったりしながら作って、

最後まで私が付き添えるのが、

とても良かったなと。

パンってデリケートだしね。

こんなふうに、

比較も競争も評価もなく、

ただ和やかにパンを焼く、

それぞれのキッチンに合わせたアドバイスと共に

私が焼き上がりまで伴走する、

上手になるための、というよりも

初心者さんでも安心してパンが焼けて、

その時間そのものを楽しめるような。

そんなオンラインならではの会を

来年、始められたらいいなあと思ったことでした。

(数日後、初参加の生徒さんから「あまりのおいしさに感動して、LINEしてしまいました!」と熱いご連絡が。

どうもありがとうございます😋

レッスン後の皆さんのご報告もいつもうれしく拝読しています〜)